令和5年度高年齢者活躍企業コンテスト募集のお知らせ

令和5年度高年齢者活躍企業コンテスト募集のお知らせ

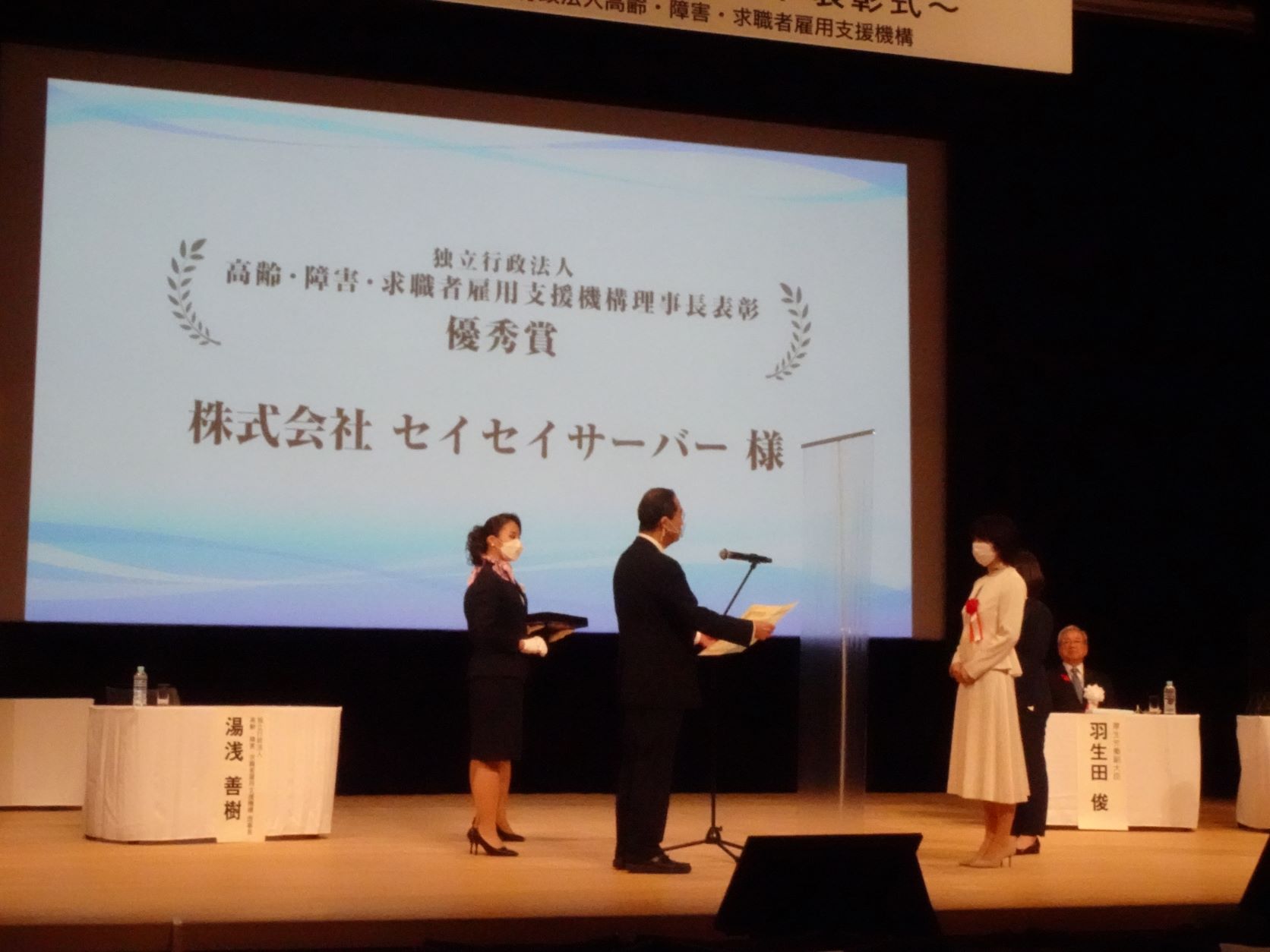

令和4年度 高年齢者雇用開発コンテスト表彰式の様子

当機構では厚生労働省との共催で、高年齢者がいきいきと働くことのできる創意工夫の事例を募集する「令和5年度 高年齢者活躍企業コンテスト」を実施しています。

当コンテストは、優秀企業等の改善事例と実際に働く高年齢者の働き方を社会に広く周知することにより、企業等における雇用・就業機会の確保等の環境整備に向けて具体的な取組の普及・促進を図り、生涯現役社会の実現に向けた気運を醸成することを目的としています。

応募のあった事例のうち優秀事例については、令和5年10月に表彰を行う予定です。

高年齢者雇用に取り組む企業様の、多数のご応募をお待ちしております。

取組内容

1 高年齢者の活躍のための制度面の改善

- 定年制の廃止、定年年齢の延長、65歳を超える継続雇用制度(特殊関係事業主に加え、他の事業主によるものを含む)の導入

- 創業支援等措置(70歳以上までの業務委託・社会貢献)の導入(注)

- 賃金制度、人事評価制度の見直し

- 多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入

- 各制度の運用面の工夫(制度改善の推進体制の整備、運用状況を踏まえた見直し) 等

(注)「創業支援措置」とは、以下の①、②を指します。

①70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

②70歳まで継続的に、「a.事業主が自ら実施する社会貢献事業」又は「b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業」に従事できる制度の導入

2 高年齢者の意欲・能力の維持向上のための取組

- 高年齢者のモチベーション向上に向けた取組や高齢従業員の役割等の明確化(役割・仕事・責任の明確化)

- 高年齢者による技術・技能継承の仕組み(技術指導者の選任、マイスター制度、技術・技能のマニュアル化、高年齢者と若年者のペア就労)

- 高年齢者が活躍できるような支援の仕組み(職場のIT化へのフォロー、力仕事・危険業務からの業務転換)

- 高年齢者が活躍できる職場風土の改善、従業員の意識改革、職場コミュニケーションの推進

- 中高齢従業員を対象とした教育訓練、キャリア形成支援の実施(キャリアアップセミナーの開催)

- 高年齢者による多様な従業員への支援の仕組み(外国人技能実習生や障害者等への支援・指導役、高齢従業員によるメンター制度)

- 新職場の創設・職務の開発 等

3 高年齢者が働きつづけられるための作業環境の改善、 健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

- 作業環境の改善(高年齢者向け設備の改善、作業姿勢の改善、配置・配属の配慮、創業支援等措置対象者への作業機器の貸出)

- 従業員の高齢化に伴う健康管理・メンタルヘルス対策の強化(健康管理体制の整備、健康管理上の工夫・配慮)

- 従業員の高齢化に伴う安全衛生の取組(体力づくり、安全衛生教育、事故防止対策)

- 福利厚生の充実(休憩室の設置、レクリエーション活動、生涯生活設計の相談体制) 等

応募方法

応募書類等

(1)指定の応募様式に記入していただき、写真・図・イラスト等、改善等の内容を具体的に示す参考資料を添付してください。また、定年制度、継続雇用制度及び創業支援等措置並びに退職事由及び解雇事由について定めている就業規則等の該当箇所の写しを添付してください。(該当箇所に、引用されている他の条文がある場合は、その条文の写しも併せて添付してください)。なお、必要に応じて当機構から追加書類の提出依頼を行うことがあります。

(2)応募様式は、当機構の静岡支部 高齢・障害者業務課にて、紙媒体または電子媒体により配付します。また、下のリンクからダウンロードできます。

(3)応募書類等は返却いたしません。

-

募集要項(PDF 2 MB)

- 応募様式①「企業の概要等」(Excel 49 KB)

- 応募様式②「取組内容等」(Word 24 KB)

-

令和5年度 応募様式記入例(PDF 831 KB)

-

コンテスト表彰企業事例(機構本部)

応募締切日

令和5年2月28日(火) 当日消印有効

応募先

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

静岡支部 高齢・障害者業務課

〒422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂3-1-35

応募資格

1. 原則として、企業からの応募とします。グループ企業単位での応募は不可とします。

2. 応募時点において、次の労働関係法令に関し重大な違反がないこととします。

- 令和2 年4月1日~令和4年9月30 日の間に、労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表されていないこと。

- 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29 年1月20 日付け基発0120 第1号)及び「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(平成31 年1月25 日付け基発0125 第1号)に基づき公表されていないこと。

- 令和4年4月以降、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。

- 令和4年度の障害者雇用状況報告書において、法定雇用率を達成していること。

- 令和4年4 月以降、労働保険料の未納がないこと。

3. 高年齢者が65歳以上になっても働ける制度を導入し、高年齢者が持つ知識や経験を十分に活かして、いきいきと働くことができる職場環境となる創意工夫がなされていることとします。

(注) 平成24 年改正の高年齢者雇用安定法の経過措置として継続雇用制度の対象者の基準を設けている場合は、当コンテストの趣旨に鑑み、対象外とさせていただきます。

4. 応募時点前の各応募企業等における事業年度において、平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上である労働者がいないこととします。

静岡県における受賞歴

2022年度 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰 優秀賞 株式会社セイセイサーバー

創業時から高齢者雇用が根付いた企業風土で76歳以上も安心して働ける環境づくりを推進している。

定年を65歳とし、定年以降は一定条件の下、75歳までの再雇用制度。その後も面談を行い、会社が認めた場合は年齢の上限なく再雇用している。

定年後は、フルタイム、短時間、フレックスに加えてリモート勤務と、多様な勤務形態を導入している。また、社内の早期退職者や、他社の定年退職者等を積極的に採用する「セカンドキャリアサポート制度」を整備している。

近年ではITツールを活用して熟練従業員のノウハウを従業員間で共有するなど、高年齢者が知識や経験を活かして輝ける職場づくりのため、様々な工夫を行っている。

2020年度 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰 特別賞 株式会社 共同

従業員の立場に立った目線で、やりがいのある、働きやすい職場環境の改善に取組みしている。

経営方針にCSよりまずESを掲げ、定年を廃止。高齢者や障がい者の働きがいと生きがいを実現すべく職場環境の改善に取組み、従業員の体調や家庭環境によって無理のない勤務時間で就業してもらえるように柔軟な勤務形態を取り入れている。

従業員の立場に立った目線で何が必要か、何をすればモチベーションを高く、そして会社を好きになってくれるかを考え、働きやすく安全安心な現場にすることにより、やりがいを持って長く努めてもらえる職場環境を目指している。

-

エルダー 2020 2月号 (機構本部)

リーダーズトーク 有賀公哉社長インタビュー記事掲載

2020年度 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰 特別賞 社会福祉法人 七恵会

年齢に関係なくいつまでも安心して働ける職場づくりを目指している。

定年を65歳、希望者全員を年齢の上限無く再雇用している。

高齢になっても安心して勤務できる体制づくりを目指している。身体状況に合わせ、適材適所の業務と部署に配置転換するなど、多様な勤務形態をもって、年齢に関係なくいつまでも安心して働ける職場環境で勤務が継続できる体制を目指している。

2019年度 厚生労働大臣表彰 優秀賞 松川電氣株式会社

定年制を事実上廃止し、3つの健康を重視した大家族主義「松川一家」の”人を大切にする”経営。

定年を65歳に延長し、定年後も年齢の制限なく働けるようにすることで、実質的な定年廃止を実現した。

本人の健康等の事情により、勤務日数・時間の変更を柔軟に行う一方、年齢に関わらない人事評価の実施、定年後も無期雇用で現役時代の役職や給与を維持するなど、モチベーション高く働ける環境になっている。

若手社員にとって、社内で活躍する元気な高齢者は、将来の自分の目標となり、働く意欲が向上し自ら「松川一家」と呼ぶ強い絆が生まれている。

平成30年度 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰 優秀賞 株式会社サンリッチ三島

高年齢者の知識や経験を活かした職場環境の改善に取り組み、限界就労を支援する。

定年は60歳とし、希望者全員75歳まで再雇用。「限界就労支援」を経営理念に掲げ、能力や体力に応じた短時間・短日勤務の導入、高齢従業員の身体機能低下を考慮した軽微な業務としてフロント補佐業務の創出など、高齢従業員の残存能力範囲で活躍できる業務の改善。

定年後賃金は定年時の業務を継続する場合は10割、責任や業務が軽減された場合は8割を支給。年齢に関係なく資格取得を目指す職員への費用の援助制度を実施。

-

エルダー 2018年11月号 株式会社サンリッチ三島 特集ページ

エルダーの特集記事で取り上げられました。 バックナンバーは上記リンクからご覧いただけます。

平成30年度 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰 特別賞 株式会社静岡県セイブ自動車学校

ふじのくに型「人生区分」で高齢化社会に対する前向きな意識を醸成するとともに、高齢社員を高齢者扱いしない。

教習指導員は働く意欲があり、健康であれば高齢者と言われる65歳以上でも十分仕事ができる。

自動車教習所指導員になるには公安委員会による実技と筆記試験に合格しなければならない。レベルの高い仕事なので、仕事が変わらない限り同一労働同一賃金の原則を徹底している。

所在地等

高齢・障害者業務課

- 所在地

- 〒422-8033

静岡県静岡市駿河区登呂3-1-35 ポリテクセンター静岡内

- TEL

- 054-280-3622

- FAX

- 054-280-3623

- shizuoka-kosyo@jeed.go.jp

- 開庁日時

- 8:45~17:00(土日祝、年末年始休暇を除く)