職業準備支援のご案内

目次

職業準備支援とは

障害のある方に一定期間当センターに通所していただきます。その中で、一般企業で働くこと、長く働くことに向けた準備を集中的に行います。

※札幌本所のみの実施となります。旭川支所管内(旭川、北見、紋別、稚内、留萌、名寄、網走の各公共職業安定所管轄区域)にお住まいの方についても、本所を利用いただいています。利用前のご相談や職業評価などは、旭川支所でも行います。

これから就職を考えるうえで、次のようなご希望がありますか?

職業準備支援の内容

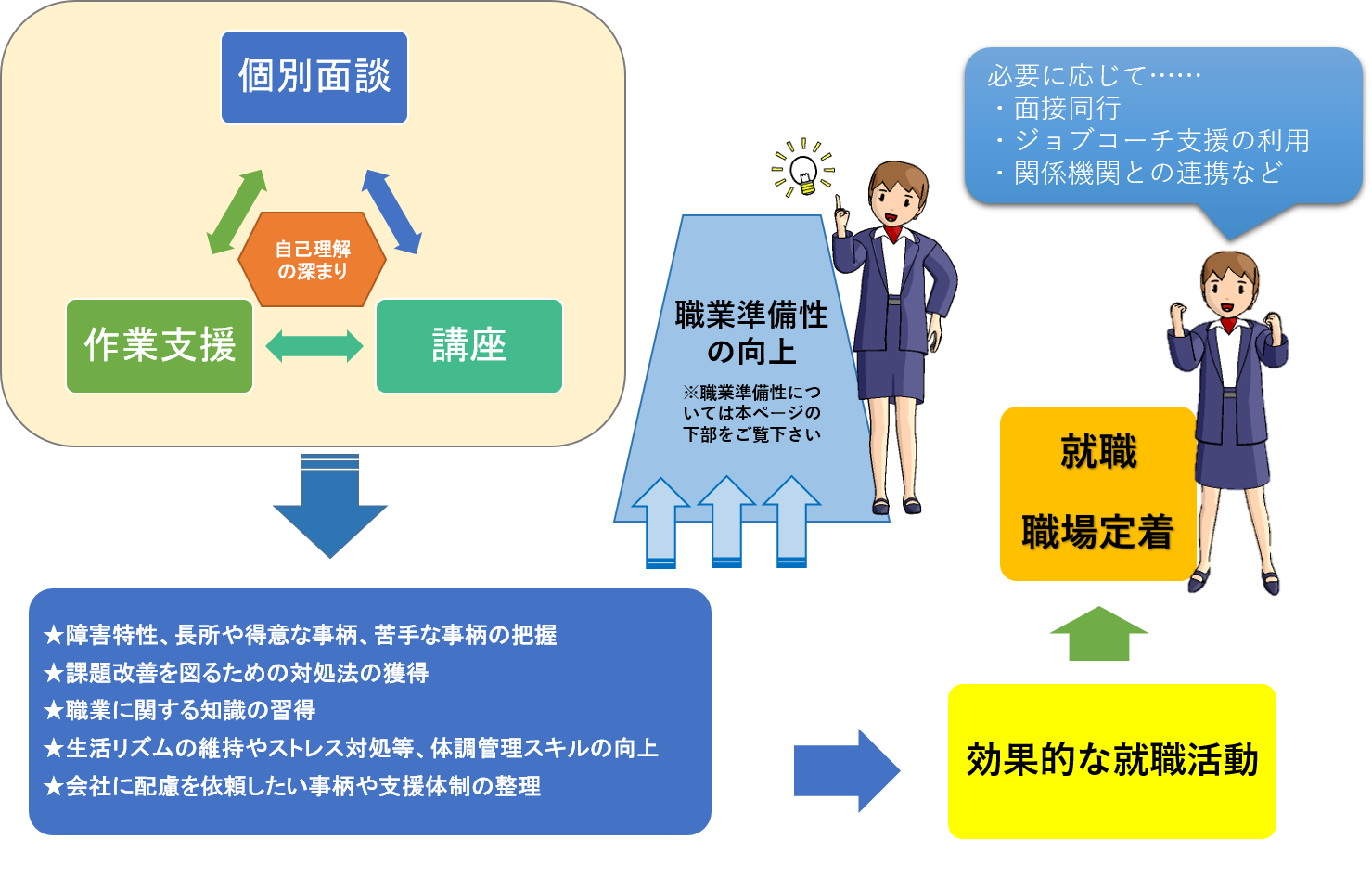

一人ひとりの目標に応じて受講期間(2~12週間)を設定し、作業支援、講座、個別面談を通して自分に合った働き方をするにあたり、必要な自己理解の深まりや苦手なこと、ストレス等への対処法の獲得を支援します。

就職(職場定着)までのイメージ図

オーダーメイドのカリキュラム

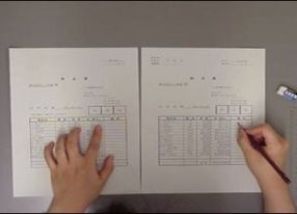

当機構が開発した支援ツール「ワークサンプル幕張版(MWS)」をはじめ、様々な作業を体験したり、職業生活に必要なスキルの習得に向けて一人ひとりの状況に合わせた個別カリキュラムを作成します。作業支援

模擬的な作業場面を設定し、基本的労働習慣を身につけるとともに、仕事をする上での自分の特徴を知り、特性に対する自己対処方法や必要な配慮を検討します。

ご希望する職種に合わせて「実務作業」「事務作業」「OA作業」をご用意しております。

実務作業

(例)ピッキング

(例)伝票仕分け

事務作業

(例)数値チェック

(例)作業日報集計

OA作業

作業風景(OA室)

(例)OAワーク

講座

座学やグループワーク、ロールプレイの形式で、「職業に関する知識の習得」や「社会生活技能の向上」を目指します。

テーマは「職場対人技能トレーニング(JST)」「問題解決法」「認知と行動」「就活サポート講座」など様々なものがあります。

詳しくは下記の「プログラムメニュー一覧」をご覧ください。

(例)職場対人技能トレーニング(JST)

テーマ別講座

個別面談

個別面談

・これまでの経験や出来事、プログラムで見られた様子

・ご本人の物事の捉え方や課題への対処方法

・障害特性・アピールポイント・周囲に求める配慮

…などについて相談を行いながら、自己理解を深め、体験にもとづいて整理した障害特性や課題、対処方法、配慮事項をナビゲーションブックにとりまとめます。

▼ プログラムメニュー一覧(クリックすると開閉します) ▼

| 種別 | テーマ | 内容 |

|---|---|---|

| 演習 | JST | 職場で必要となる基本的なコミュニケーションを小集団でのロールプレイを通して習得する。 |

| 演習 | 問題解決法 | 職業生活で困ることや改善したいことについて、問題の状況を整理したり、グループワークを通して具体的に実施可能な対処方法を検討する。 |

| 演習 | 強み | リフレーミングゲームや他社との意見交換、ホームワークを通して、自分の強みを認識・活用し、就職(復職)活動への活かし方を検討する。 |

| 演習 | マニュアル作成 | 作業の手順や留意事項、使用する用具等を整理し、確実で効率的に作業を遂行するためのマニュアルを作成し、活用するスキルを学ぶ。 |

| 演習 | リラクゼーション | 疲労やストレスについて、これらの兆候を整理し、自分の状態に合わせた対処方法を習得する。 |

| 講義 | 就活サポート講座 | ナビゲーションブックの作成に係る導入、履歴書の書き方・面接の受け方、面接練習に関する講座。 |

| 講義 | ジョブコーチ講座 | ジョブコーチ支援の概要や職場で得られる具体的なサポートについて理解を深める。 |

| グループワーク | グループミーティング | 社会人に求められる力、安定した職業生活を送るために必要な体調管理や生活習慣をテーマにグループで意見交換を行う。 |

| グループワーク | チーム作業 | リーダーの指示のもとでチームのメンバーで協力して与えられた課題に取り組む。 |

| 講義 | ライフキャリア | 働くことの価値、やりがいを振り返り、ワークライフバランスや無理のないキャリアプランを検討する。 |

| 講義 | ストレス | ストレスについて理解し、ストレス状況の把握と対処力の向上を図る。 |

| 講義 | マネジメント | 感情コントロール、仕事のマネジメント、食生活や睡眠等の生活に関するマネジメントの方法について検討する。 |

| 講義 | 認知と行動 | 自分の思考・気分・行動傾向を把握し、問題状況に対して適応的に対処する方法を検討する。 |

| 演習 | マインドフルネス | マインドフルネスの技法を体験する。 |

| 講義 | アサーション | 自分の対人対応の傾向を把握し、自他を尊重するコミュニケーションスキルの習得を図る。 |

| 演習 | SST | 職場でよくある対人場面を想定して、適応的な対応方法を検討し、実際に練習を行う。 |

| 作業支援 | 事務作業/OA作業/ピッキング/自習 | 当機構が開発したMWS(ワークサンプル幕張版)を使用し、作業遂行上の特性や得意不得意について理解を図り、ケアレスミスの軽減や集中力の向上等に向けた対応策を習得する。 |

| 個別面談 | 随時面談 | 就職活動の進め方に関する相談、プログラムの振り返りを通じた特性・対処方法・配慮事項の整理、ナビゲーションブックの作成を行う。 |

ナビゲーションブック

ナビゲーションブックとは、自らの特性やセールスポイント、職業上の課題、自己対処の方法、企業に配慮を依頼することなどを記載したもので、企業や支援機関に自らが説明するために活用するツールです。

ジョブコーチ支援への移行支援

障害者職業センターでは、職業準備支援のほか職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援も行っています。これは、障害のある方が働く企業に一定期間ジョブコーチが訪問し、職場定着を目指して本人と企業の双方に支援を行うサービスです。

職業準備支援カリキュラム受講後にジョブコーチ支援を活用することで、就職から就職後の職場定着まで効果的で切れ目のない支援を受けることができます。

※但し、ジョブコーチ支援は就職先の企業に障害を伝え、支援の同意を得る必要があります。

活用例

- 職業準備支援の個別面談の中で、ジョブコーチ支援の活用について当センター担当者より提案があった。

- 就職に先立ち、職業センターの担当ジョブコーチとの関係作りをしたい。

- 具体的な職場環境を想定し、職場定着で生じそうな課題(作業遂行に関すること、コミュニケーションに関すること)を確認しておきたい。その上で、それに対する効果的な対処のあり方について検討しておきたい。

ご利用の流れ

初回面談・お申込み

初回面談・お申込み

まずはお気軽にお電話(011-747-8231)またはメール(hokkaido-ctr@jeed.go.jp)をいただき、利用説明会の参加や初回面談などを通してお申込みください。

職業相談・職業評価

職業相談・職業評価

個別面談や各種検査を用い、就職のご希望や不安点、職業上の課題等を具体的に評価します。 職業リハビリテーション計画の策定と個別カリキュラムの作成

職業リハビリテーション計画の策定と個別カリキュラムの作成

職業評価の結果から職業準備支援の利用が効果的と考えられる場合は、ご希望に応じて支援プラン(職業リハビリテーション計画)を立て、期間とカリキュラムを決めていきます。どの障害のある方でもご利用できますが、特に発達障害のある方・精神障害のある方・高次脳機能障害のある方については、特性に応じた専門的なカリキュラムをご用意しております。

職業準備支援(本支援)概ね2~12週間

職業準備支援(本支援)概ね2~12週間

個別カリキュラムに基づいて当センターに通所していただきます。受講料は無料ですが、交通費と昼食代は自己負担となります(公共交通機関での通所が原則となります)。

なお、手当や工賃の支給はありません。

就職活動と就職後のフォローアップ

就職活動と就職後のフォローアップ

ハローワーク等の就労支援機関と連携して就職活動を行い、就職後は必要に応じてジョブコーチ支援等の定着支援を行うことも可能です。※ジョブコーチ支援は就職先の企業に障害を伝え、支援の同意を得る必要があります。

就労移行支援事業所等との並行利用について

現在所属している支援機関の支援内容に加え、補足的に職業準備支援を活用することができます。

おすすめする方

-

就職前の総仕上げ

所属事業所での学びや取り組みが職業準備支援でも実践できるかどうか等について確認を行います。

-

コミュニケーションスキルの向上

報告・連絡・相談等の職場で求められるコミュニケーションの取り方について確認します。

-

ストレス対処スキルの向上

ストレスサインや対処方法等について学び、セルフマネジメントスキルの向上を目指します。

-

ナビゲーションブックの作成

ご自身の特性や自己対処方法、職場に求めれらる事項を整理し、ナビゲーションブックにまとめます。

-

職業準備支援 就労移行支援事業所等との並行利用のご案内(リーフレット)(PDF 2 MB)

詳細はリーフレットをご覧ください。

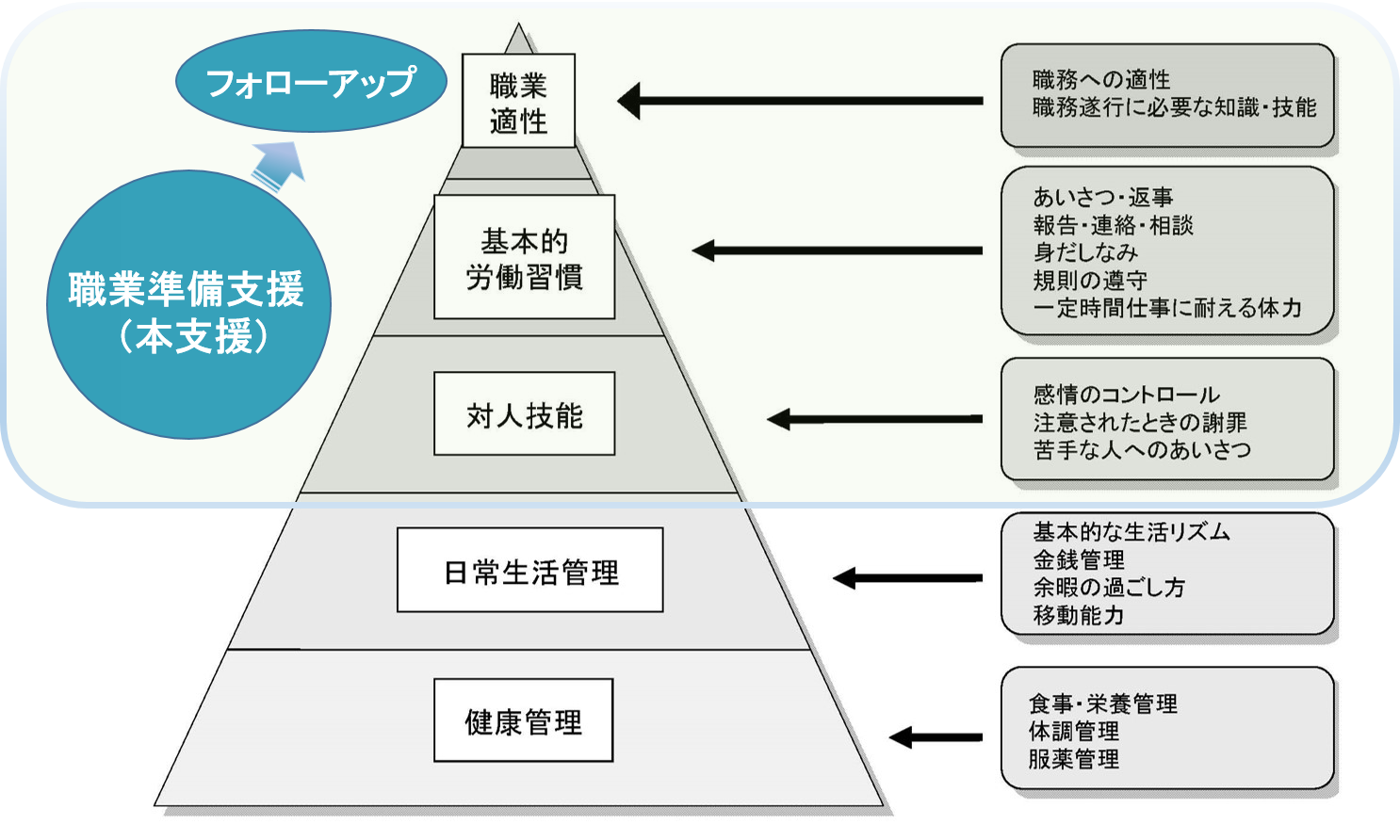

職業準備性について

「健康管理」「日常生活管理」「対人技能」「基本的労働習慣」「職業適性」の観点から安定したピラミッドになるように働く準備をするイメージです。

当センターの職業準備支援は、「健康管理」や「日常生活管理」はすでに安定している方向けのサービスで、特に「対人技能」「基本的労働習慣」「職業適性」の部分を就職後のフォローアップとともに集中的に支援します。

基本情報

基本情報

北海道障害者職業センター

- 所在地

- 〒001-0024 札幌市北区北24条西5丁目1-1札幌サンプラザ5F

- TEL

- 011-747-8231

- FAX

- 011-747-8134

- hokkaido-ctr@jeed.go.jp

- 開庁日時

- 08:45~17:00(土日祝、年末年始休暇を除く)

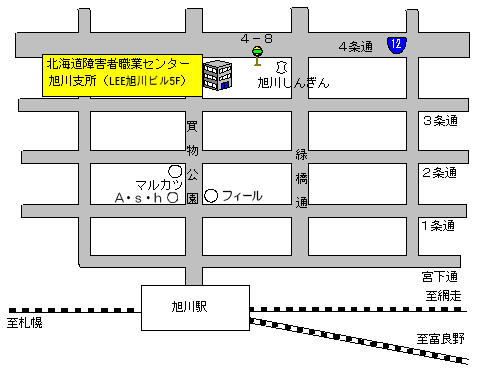

北海道障害者職業センター旭川支所

- 所在地

- 〒070-0034 旭川市4条通8丁目右1号 LEE旭川ビル5F

- TEL

- 0166-26-8231

- FAX

- 0166-26-8232

- asahikawa-ctr@jeed.go.jp

- 開庁日時

- 08:45~17:00(土日祝、年末年始休暇を除く)

▲クリックで大きな地図・交通案内

▲クリックで大きな地図・交通案内 ▲クリックで大きな地図・交通案内

▲クリックで大きな地図・交通案内