3.募集活動・社内支援の準備 (5)社内支援の準備

Q 採用した障害者の職場定着のための支援として、どのようなものを準備すればよいでしょうか?

A 採用した障害者の障害特性等を踏まえて、本人が使いやすいツールを準備します。また、必要に応じて就労支援機器を準備します。

職場内で効果的に支援を進めるために、必要に応じて以下のようなものを準備しておくとよいでしょう。すでに社内にあるものを活用することから始める場合もありますが、その場合は本人にとって使いやすいものであるかを随時確認しながら、修正または新たに作成します。

なお、作業日誌、健康チェック表などは、内容によっては支援機関から提供を受けることもできますので、支援機関と相談してみるとよいでしょう。

スケジュール表

- 1日の流れ、1週間の仕事の流れについて見通しをもつために準備します。

- 貼り出し用または携帯用などを準備します。特に一人で作業を行う場合は必要です。

作業手順書

- 作業手順を理解し、正しく作業するために準備します。

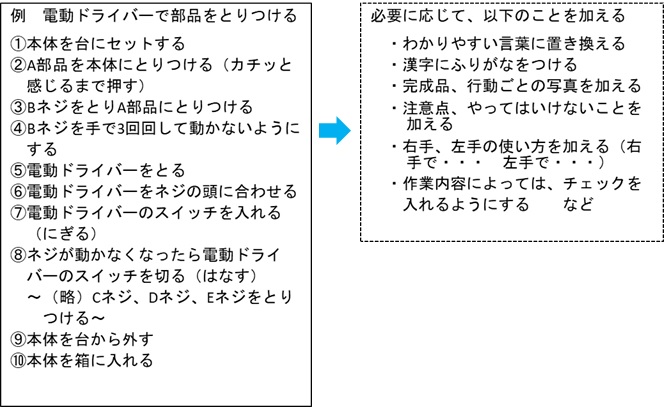

- 必要に応じて写真や絵を入れる、わかりやすい言葉に替えるなどの工夫を行います。

作業日誌(業務日誌)

- 進捗管理や目標管理のために準備します。

- 必要に応じて言葉では言えなかった自身の気持ちなどを記録する項目を追加します。

健康チェック表

- 体調管理のために準備します。

- 体調を崩しやすいなどがある場合、体調の変化の状況を把握するために必要です。

ホワイトボード、筆談用紙

- コミュニケーション手段の一つとするために準備します。

- 聴覚に障害がある人のほか、口頭の言葉より文字を見た方が伝わりやすい人にも有効です。

就労支援機器

- 作業をしやすくするための補完手段として活用するために準備します。

就労支援機器のホームページに障害者の就労を支援する機器を掲載しています。

中央障害者雇用情報センターにて、相談を受けたり、貸出し可能な機器の貸出しを行っています。

拡大読書器(視覚障害者向け)

画面読み上げソフト(視覚障害者向け)

対話支援システム(聴覚障害者向け)

マウス補助具(肢体不自由者向け)

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、発達障害のある人向けの主な貸出機器

拡大読書器(卓上型・携帯型)、画面読み上げソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、集音システム、対話支援システム、電話関連対応機器、マウス補助具、イヤーマフ、ノイズキャンセリングヘッドホン、タイマー、パーテーション

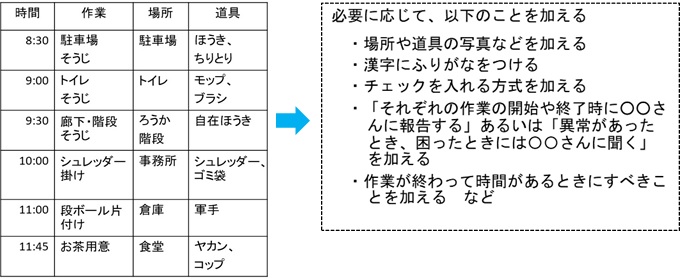

スケジュール表、作業手順書の作成のポイント

これらのものは、「社内にある既存のものを使用する」「本人の状況を見ながら作成する」「本人や支援機関と一緒に作成する」ものですが、いずれの場合も本人にとって使いやすいものであるかを随時確認しながら、修正または新たに作成します。

スケジュール表の作成(見通しをもって作業するために)

「いつ」「どこで」「何をする」「何を使う」などを明確にすることが大事です。

(例)職場内環境整備、業務補助

作業手順書の作成(安心して作業するために)

作業における一つひとつの行動を具体的な言葉で、時系列に並べる。

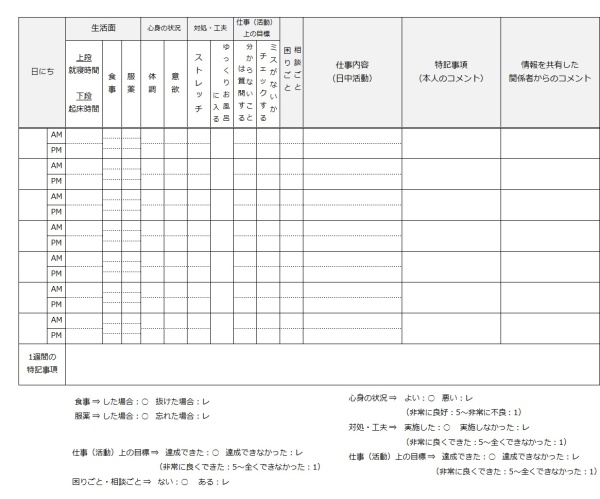

作業日誌(業務日誌)、健康チェック表の作成のために

- (参考)情報共有シート活用の手引(2019年3月,(独)高齢・障害・求職者支援機構,障害者職業総合センター)

情報共有シートは、障害のある人が自分の状況を見える化し、その情報を関係者と共有することで、障害のある人と関係者のコミュニケーションを円滑にすると共に、適切なセルフケアやラインケア、外部の専門的なケアにつなげて、安定した職業生活の継続に資することを目的としています。

情報共有シートには、情報共有のための様々なシートの例があります。これらを参考にして本人に合った作業日誌(業務日誌)や健康チェック表を作成することにより、職場の中で有効活用ができます。

情報共有シート活用の手引

情報共有シートの例