体調管理ツール「つなぐログ」を活用した労働者の健康保持のための取組

NTTクラルティ株式会社

改善前の状況

・精神障害のある社員Aさんは、毎日元気そうに働いていたが、ある日突然体調を崩して出社できなくなった。再び出社したときには

普段と変わりない様子だったが、その後も突然休むことが重なった。

・Aさんにヒアリングを行ったが、不調の原因や体調の変化について自覚はなく、気づいた時には症状が悪化していること

が分かった。

・Aさん以外にも精神障害のある社員が多数在籍しており、社員が安定して出勤できるための取組が必要であった。

改善策

体調管理ツール「つなぐログ」の導入

①導入準備

・社員が職場だけではなく生活全般の活動を記録し、心身の状況等の自己理解を深め、自ら対処行動を取ることができるような仕組み

を全社的に導入することとした。

・対象となる社員(以下「対象社員」)は新入社員及び上長が必要と判断した社員とし、それぞれの職場管理者に趣旨を説明して

勤務時間内に活動記録を取ることについて了承を得た。

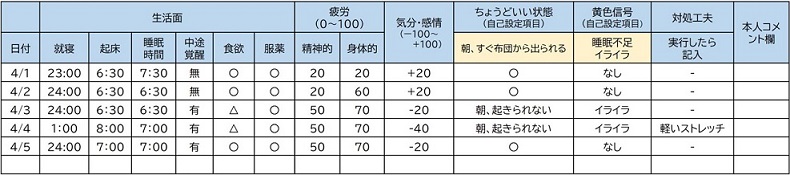

②ツールの開発

・毎日の体調を記録する体調管理ツール「つなぐログ」を開発した。

電子データで記録用フォーマットを作成。項目として「起床時間」「睡眠時間」「食欲」「疲労度合い」等を設け、

対象社員が日々の状態を記入する。就業による心身への影響を確認するため、「疲労度合い」等の項目は始業時と終業時で

記入欄を分けた。

・「つなぐログ」は、対象社員、上長、定着支援担当のみが閲覧できるようにし、対象社員に対しては始業時と終業時に記録すること

を業務として指示した。

体調管理ツール「つなぐログ」のイメージ画像

③ツールを利用するための事前相談の実施

・対象社員と定着支援担当が事前相談を行い、つなぐログの利用の趣旨や記入方法の説明を行う。また、対象社員が自ら設定する項目(疲労度合いの基準となる数値、具体的な対処行動や不調のサイン等)を取り決めて設定する。

④ツールの活用

・対象社員は記録をつけることで心の状態や体調の波を自覚し、必要時は自発的に相談を申し出る。

・対象社員が記録した「つなぐログ」は、上長及び定着支援コーディネーターが定期的に確認し、気になる記録内容があれば

上長から対象社員へ声掛けを行う。

・精神障害のある社員に対して実施している入社後半年から1年間の定期面談(月1回)でも「つなぐログ」の記録内容に触れ、

生活面の状況と体調の変化との関連性などを話し合う機会としている。

定期面接の様子

(注)全社的な定着支援体制の取組は以下のリンクをご参照ください。

改善後の効果

①精神障害のある社員の突発的な休みが減少し、出社率が向上した。

つなぐログ使用開始前(6か月間)の平均出社率85%(同期間最低月の出社率68%)

つなぐログ使用開始1か月以降(6か月間)の平均出社率89%(同期間最低月の出社率77%)

②つなぐログを定期面談と組み合わせて使用することで、不調時に他の要因との関連性に気づき、対象社員が不調に陥るサイクルを

断ち切るための対処行動を自ら取ることができるようになった。

【例:Aさんの対処行動】

○体調を良い状態で維持するための恒常的な対処行動

呼吸法、個別ブースでリフレッシュ、休日に散歩する など

○不調を感じたときの対処行動

医療機関に受診する、ネガティブ思考にならないようルーティンをこなす など

③業務上の変化と体調の変化について分析することで、業務指導担当者が本人に合った業務のペース・指導方法に調整しやすくなった。

【例:Aさんの場合】

○つなぐログの記録を参考に、不調の前の出来事を確認したところ、難易度の高い業務を教えた時期に思考の混乱が見られた

ことが発覚した。

○業務指導担当者は、Aさんの得意な分野から順番に教えることで作業へのモチベーションを高めたほか、業務範囲の見直しを

行った。

○指導方法を修正した結果、Aさんの習熟ペースが改善し、以前は覚えられなかった業務も遂行できるようになった。

企業の声

Mさん(総務人事部定着支援担当)

「定着に関わる要素は複数ありますが、社員が自らの体調を意識的にコントロールできることはとても重要です。

私たちは自分のことを分かっているようで実は知らないことが多く、つなぐログはうまく活用すれば気づきを得られるツールです。

上記事例社員と同様に、不調の理由がよくわからないと話す社員がおりました。彼女は日々の記録と定期的な振り返りから、

その要因に気付き、対処を繰り返し、2年後には見違えるように安定して働くことが出来るようになりました。

現在ではつなぐログを卒業し、職場でなくてはならない存在となっています。

この社員の場合『体調を改善して、もっと業務で貢献できるようになりたい』という明確な目的を持ってツールを活用できた

ことが勝因です。各社員とともにそれぞれの成長過程を体験できることは、私の励みになっています。

今後も社員・職場・支援者・関係者とともに一丸となり、社員の目指す成長の形に寄り添っていきたいと考えております。」