訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

訪問型職場適応援助者を養成するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)に必要となる専門的知識及び支援技術を修得するための「訪問型職場適応援助者養成研修」を実施します。

研修の全てのカリキュラムを履修した方に対して、修了証書を交付します。

この研修は、「就労支援関係研修修了加算」及び「職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算」の対象です。

※就労選択支援員養成研修については、国が実施する研修になりますので、各事業者が所在する自治体にお問い合わせください。

- 1.内容

- 2.対象者

- 3.日程

- 4.会場

- 5.人数の範囲

- 6.受講規約

- 7.申請方法

- 8.受講決定の通知

- 9.受講の準備

- 10.受講料

- 11.障害への配慮

- 12.よくある質問

- 13.個人情報の取扱い

- 14.参考

- 15.申請・お問い合わせ先

お知らせ

受講申請受付期間の終了について

令和8年度4月期の受講申請受付期間は終了いたしました。

令和8年度の研修日程等について

令和8年度の研修日程等を掲載しました。「3 日程」をご覧ください。

職場適応援助者養成研修における地域区分の変更について

-

職場適応援助者養成研修における地域区分の変更について(PDF 154 KB)

愛知県および石川県に所在する申請事業所については、令和7年度4月期以降、すべての期の集合研修の会場は「幕張会場」になります。

訪問型職場適応援助者助成金について

-

訪問型職場適応援助者助成金の詳細へ

なお、職場適応援助者助成金の詳細は、当機構都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。

1 内容

集合研修(障害者職業総合センター又は大阪障害者職業センターが実施)と実技研修(地域障害者職業センターが実施)の2部構成で、体系的に実施しています。

集合研修は、様々な地域から受講者が集まる研修です。職業リハビリテーションの理論や職場適応援助者の役割についての講義、作業指導の演習など、基本的な内容となっています。

実技研修は、各地域障害者職業センターが行う研修です。企業での実習やケーススタディなど、地域の実情に即した内容となっています。

2 対象者

令和7年度より、「障害者の就労支援に関する基礎的研修」を修了していることが本研修受講の要件となっていますが、 当面の間はその要件を適用しないこととします。

次の(1)から(4)のいずれかに該当する方で、集合研修及び実技研修のすべての日程・カリキュラムを受講できる見込みのある方

(1)次のいずれにも該当する方

- 障害者の就労支援を行う法人(注1)に雇用されている方、又は同法人の代表者・役員

- 職場適応援助者助成金を活用した訪問型職場適応援助の対象者(障害者又は事業主)が具体的に決まっており、そのために研修受講が必要な方

- 受講申請の時点で、障害者の就労支援に係る業務(注2)の経験が1年以上ある方(通算で可)

(2)次のいずれにも該当する方

- 障害者の就労支援を行う法人(注1)に雇用されている方、又は同法人の代表者・役員

- 現在、障害者の就労支援に係る業務(注2)を担当している方

- 職場適応援助者助成金を活用する予定はないが、障害者の職場適応の援助を行う対象者(障害者又は事業主)が具体的に決まっており、そのために研修受講が必要な方

(3)次のいずれにも該当する方

- 医療機関に所属している方、又は医療機関の代表者・役員

- 現在、精神障害者等の就労支援(注3)を担当している方

- 精神障害者等の就労支援をより効果的に行うために、研修受講が必要な方

(4)次のいずれにも該当する方

- 障害者の就労支援を行う法人(注1)に雇用されている方、又は同法人の代表者・役員

- 現在、障害者の就労支援に係る業務(注2)を担当している方

- 障害者の就労支援をより効果的に行うために、研修受講が必要と職業リハビリテーション部長が認める方

職場適応援助者助成金の受給資格認定申請を行うためには、事前に本研修を修了していることが必要です。また、当該助成金の認定要件は、本研修の受講要件と異なります。詳しくは最寄りの当機構都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。

- (注1)「障害者の就労支援を行う法人」とは、一般企業等における障害者雇用に係る支援(就労支援)を行うことが定款やパンフレットに明記されており、その支援を実施している法人です。

- (注2)「障害者の就労支援に係る業務」とは、障害者の就職や雇用継続のために行う、(1)職業指導や作業指導、(2)職場復帰の支援、(3)雇用管理等です。

- (注3)「精神障害者等の就労支援」とは、精神障害者保健福祉手帳所持者、統合失調症や気分障害及びてんかんの患者との職業相談を含みます。

- (注4)受講申請の時点から5年以内に企業在籍型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助による障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の支給実績がある方については、訪問型職場適応援助者養成研修補完研修カリキュラム(実技研修のみ)の履修により修了証書を交付します。

3 日程

集合研修受講後に、実技研修を受講することになります。

(1)集合研修

| 時期 | 地域区分 | 実施形式・会場 | 日程 | 受講申請期間 |

|---|---|---|---|---|

| 4月期 | 全国 | オンライン | 令和8年4月15日水曜日、4月16日木曜日、 4月22日水曜日、4月23日木曜日 |

令和8年2月3日火曜日 ~2月20日金曜日 |

| 6月期 | 全国 | オンライン | 令和8年6月10日水曜日、6月11日木曜日、 6月17日水曜日、6月18日木曜日 |

令和8年4月2日木曜日 ~4月17日金曜日 |

| 8月期 | 東日本 | 集合形式 (幕張) |

令和8年8月25日火曜日~8月28日金曜日 | 令和8年6月4日木曜日 ~6月19日金曜日 |

| 8月期 | 西日本 | 集合形式 (大阪) |

令和8年8月25日火曜日~8月28日金曜日 | 令和8年6月4日木曜日 ~6月19日金曜日 |

| 10月期 | 全国 | オンライン | 令和8年10月21日水曜日、10月22日木曜日、 10月28日水曜日、10月29日木曜日 |

令和8年8月4日火曜日 ~8月19日水曜日 |

| 12月期 | 東日本 | 集合形式 (幕張) |

令和8年12月8日火曜日~12月11日金曜日 | 令和8年9月24日木曜日 ~10月9日金曜日 |

| 12月期 | 西日本 | 集合形式 (大阪) |

令和8年12月15日火曜日~12月18日金曜日 | 令和8年9月24日木曜日 ~10月9日金曜日 |

| 2月期 | 全国 | オンライン | 令和9年2月3日水曜日、2月4日木曜日、 2月9日火曜日、2月10日水曜日 |

令和8年11月10日火曜日 ~11月27日金曜日 |

4、6、10、2月期は、オンライン形式で開催します。4日間とも、研修をオンラインにてリアルタイム配信します。

-

8、12月期職場適応援助者養成研修(集合研修:幕張会場)日程(PDF 108 KB)

-

8、12月期職場適応援助者養成研修(集合研修:大阪会場)日程(PDF 191 KB)

8、12月期は、「幕張会場」および「大阪会場」にて集合形式で開催します。

集合研修については以下の地域区分を設けています。該当する地域(都道府県)が、受講の対象になります。

- 東日本:北海道、東北、関東甲信越及び静岡、富山、石川、愛知

- 西日本:東海(静岡、愛知を除く)、北陸(富山、石川を除く)、近畿、中国、四国、九州、沖縄

- 全国:東日本、西日本の全都道府県

(2)実技研修

集合研修終了後、4日間程度実施します。都道府県によって開催時期が異なりますので、ご注意ください。

各地域障害者職業センターが設定する時期・日程は、以下のとおりです。詳細な日程は、受講決定の通知と併せて通知します。

-

東日本1:埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知の実技研修 時期・日程はこちら(PDF 58 KB)

-

東日本2:北海道、東北、関東甲信越(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知を除く)及び静岡、富山、石川の実技研修 時期・日程はこちら(PDF 74 KB)

-

西日本1:京都、大阪、兵庫の実技研修 時期・日程はこちら(PDF 55 KB)

-

西日本2:東海(静岡、愛知を除く)、北陸(富山、石川を除く)、近畿(京都、大阪、兵庫を除く)、中国、四国、九州、沖縄の実技研修 時期・日程はこちら(PDF 81 KB)

- (注)なお、東日本2、西日本2の地域については、8月期、12月期の実技研修を実施せず、次の10月期、2月期の実技研修を受講することになりますので、ご注意ください。

- (注)実技研修については各地域障害者職業センターが設定する日程での受講となりますので、ご留意ください。

4 会場

(1)集合研修

-

幕張会場

障害者職業総合センター(千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3)

-

大阪会場:8月期(PDF 137 KB)

シキボウホール7階(大阪市中央区備後町3-2-6)

-

大阪会場:12月期(PDF 163 KB)

倉敷紡績株式会社本社ビル2階会議室(大阪市中央区久太郎町2-4-31)

- (注)いずれの会場も駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。ただし、下肢障害等があり車での来所が必要な場合は、駐車場の利用を検討できますので、「受講申請書」の「障害による配慮の必要性」欄にその旨ご記入ください。

- (注)大阪会場については、開催時期によって会場が異なりますので、ご注意ください。

地域区分と開催時期によって受講できる会場が指定されていますので、ご注意ください。

(2)実技研修

各地域障害者職業センターが設定します。

5 実技研修が適切に実施できる人数の範囲

実技研修は、障害者が雇用されている企業を訪問して作業指導を体験するなど、少人数の実習を中心としたカリキュラムで構成されています。そのため、実技研修が適切に実施できる人数の範囲を超えた場合は、下記「受講の優先順位」に基づいて受講を優先します。

なお、都道府県別の各期の適切に実施できる人数の目安は、次のとおりです。これは、訪問型・企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講者を合計したものです。

- 東京 40人

- 大阪 20人

- 埼玉、千葉、神奈川、京都及び兵庫 16人

- 愛知 8人

- その他 6人

(注)当機構の職場適応援助者養成研修は、職場適応援助者助成金を活用した訪問型職場適応援助又は企業在籍型職場適応援助を行う予定のある方に対して優先的に実施します。「受講の優先順位」をご参照ください。

6 受講規約

当機構では、研修を受講される場合に、研修を円滑かつ安全に実施することを目的に受講規約を定めております。研修の受講を希望される場合は、以下のリンクより必ず規約をご一読いただき、ご同意の上、申請いただきますようお願いします。

7 申請方法

令和8年度はメールでの申請受付になります。

「訪問型職場適応援助者養成研修受講申請書」に必要事項を入力のうえ、所属する事業所の長から受講希望者の所属部署が所在する都道府県の地域障害者職業センターあて、メールでお申し込みください。

支所での受付はしておりませんので、支所管内の申請事業所は同都道府県内の地域障害者職業センター本所あてにお申し込みください。なお、個人でのお申込みは受け付けておりません。

オンライン研修での研修受講を希望される方へ

申請書ファイル内の「オンライン研修受講規約」をご一読いただき、内容についてご同意いただうえでお申し込みください。

受講者同士の快適な受講環境の確保とスムースな研修運営のため、以下の環境を満たしている(もしくは研修当日までに満たせる見込みがある)ことをご確認のうえで、お申し込みください。

(1)通信回線が準備できること。

- 有線への接続を推奨します。

(2)通信機器が準備できること。

- 画面の小さい機器(スマートフォン等)での受講は期待する研修効果が得られないことがあります。ある程度画面の大きな機器(パソコン等)の使用を強く推奨します。

- 受講者1名に対し、1台準備してください。

- カメラとマイクの機能が使えることを予め確認してください。機能が不十分な場合は、外付けのカメラやマイクをご準備ください。

(3)通信機器とミーティングツール(Zoomを予定)の基本的な操作が可能であること。

- ミーティングへの参加、カメラおよびマイクのオンオフ、リアクションボタンおよびチャットの使用が必須になります。

(4)研修受講に適した環境で、主体的に研修に参加すること。

- 集中して研修受講できるよう、電話応対、相談、打ち合わせ等による中座等が発生しない場所をご用意ください。

- 受講確認のため、受講中カメラを常時オンにできる環境をご用意ください。また、不適切な受講が散見されたため、バーチャル背景(背景ぼかしは可)を設定しての受講は禁止します。

(5)上記(1)~(4)が満たされず、適切な受講状況を確認できない場合は、研修を修了したものとみなされないことがあります。

受講申請書

令和8年度4月期の受講申請受付期間は終了いたしました。

-

【令和8年度4月期】訪問型職場適応援助者養成研修受講申請書(※掲載終了)

申請書は毎期更新しています。4月期の受講申請は、掲載中の受講申請書をご使用ください。

メールで申請いただく際、下記にご留意ください。

提出先(メールアドレス)

各地域センターのホームページの職場適応援助者養成研修部分にて、受付用メールアドレスを記載しています。

受付用メールアドレス以外に送付いただいた場合、受付がスムースにいかない恐れがありますので、ご確認のうえ、送付してください。

件名

「職場適応援助者養成研修受講申請書の送付について」と記載してください。

メールに添付するもの

受講申請書(Excelファイル)、その他申請に必要な添付書類がある場合は一緒に添付してください。

申請期間

申請期間中のみ受け付けます。申請期間最終日は17時で受付を終了します。※申請期間外の受付は致しかねますので、ご了承ください。

- (注1)受講申請書等の内容に不備や不正がある場合、受講を中止したり、修了証書が交付できないことがありますので、ご注意ください。

- (注2)受講申請書(本紙)のシートにおいて、グレーの網掛けとなったセルは入力不要です。グレーの網掛けの下に入力された情報は、無効として扱います。

- (注3)職場適応援助者助成金を活用した援助を行うために受講を申請する場合は、必ず「職場適応援助者助成金の活用に関する確認シート」(別紙)も含めて提出してください。

- (注4)「受講の優先順位」に基づいて内容を確認するため、実態に即して可能な限り具体的な記載をお願いします。

- (注5)職場適応援助者助成金を活用した援助を予定する場合は、あらかじめ助成金の要件についてご確認ください。

- 訪問型職場適応援助者助成金について

8 受講決定の通知

申請受付期間終了後、地域障害者職業センターは受講要件及び受講の優先順位を確認し、職業リハビリテーション部長又は大阪障害者職業センター所長あて申請書を送付します。職業リハビリテーション部長又は大阪障害者職業センター所長は、受講の可否を決定し、研修初日のおおむね4週間前に事業所の長あてに通知します。 実技研修の日程については、地域障害者職業センターから通知します。

- (注1)受講決定の際、個人情報保護のため、受講申請事業所の長の氏名を〇〇事業所(又は 〇〇施設等)代表者殿に、受講者氏名を受講申請書記載の整理記号と生年月日の生まれた月と日付を4桁で表した数字のセットにそれぞれ置き換えて通知をいたします。申込書をお手元に控えていただくようお願いします。 (例)整理記号「ABC」、5月1日生まれの場合、ABC0501

- (注2)申請受付期間を過ぎてからの受講希望者の交替はできません。申請された受講希望者が参加できない場合は、キャンセルとなります。また、受講要件に該当しない場合や書類に不備がある場合及び定員を超えた場合は、やむをえずお断りをすることがあります。あらかじめご了承ください。

9 受講の準備

「研修のしおり」の内容をご確認のうえ、「1 受講の心構え」に則って研修に臨むとともに、「2 講義中の留意事項」を遵守してください。なお、受講態度が著しく不適切であると認められる場合は、受講を中止したり、修了証書を交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。

※「研修のしおり」は研修当日にご持参ください。

10 受講料

無料です。

会場までの交通費や研修期間中の宿泊費等は、受講者負担となります。宿泊施設はご自身で確保してください。

11 配慮が必要な方へ

障害等により受講に際して特別な配慮が必要な場合は、「訪問型職場適応援助者養成研修受講申請書」の「障害による配慮の必要性」欄に配慮事項の内容を記入してください。

12 よくある質問(職場適応援助者養成研修)

問:訪問型職場適応援助者養成研修と、企業在籍型職場適応援助者養成研修のどちらを受講すればよいのか分かりません。対象者の違いを教えてください。

訪問型職場適応援助者は福祉機関等の職員が、援助を必要とする障害者(所属する施設の利用者を含む)の就職や就職後の定着ができるよう、それぞれの企業に訪問して支援します。

企業在籍型職場適応援助者は自社の従業員として雇用した障害者の定着を支援します。訪問型職場適応援助者養成研修と企業在籍型職場適応援助者養成研修では受講要件が異なりますので、ご確認下さい。

問:職場適応援助者助成金の対象となるのか教えてください。

職場適応援助者助成金の詳細は当機構都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。

13 個人情報の取扱い

「訪問型職場適応援助者養成研修受講申請書」に記載された個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の定める「個人情報の取扱いに関する規程」、その他の規程等の定めるところにより適切に管理し、以下の目的の範囲内で利用します。

- 研修の実施に関すること。

- 研修受講後のアンケート調査の実施に関すること。

- 障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターで実施する各種研修等の情報提供に関すること。

- 各種統計資料の作成に関すること。

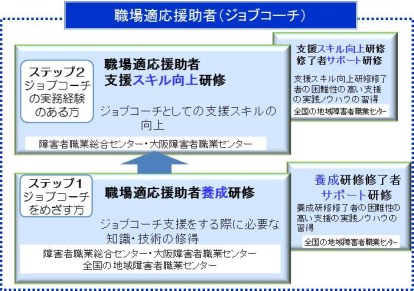

14 【参考】ステップアップ方式の研修体系になっています

当機構では、職場適応援助者養成研修を修了された方を対象として、職場適応援助者養成研修修了者サポート研修を実施しています。

また、養成研修を修了して一定の実務経験のある方を対象に、次のステップとしてジョブコーチとしての支援スキルの向上を目的とした訪問型職場適応援助者支援スキル向上研修を実施し、さらにスキル向上研修を修了された方を対象として、支援スキル向上研修修了者サポート研修を実施しています。

職場適応援助者(ジョブコーチ)研修の体系図

15 申請・お問い合わせ先

受講申請書の受付

-

各地域障害者職業センター

受講申請書は、受講希望者の所属施設が所在する都道府県の地域障害者職業センター(支所を除く)で受け付けます。

集合研修及び会場などのお問い合わせ

集合研修(幕張会場)及び修了証書・修了証明書発行について

職業リハビリテーション部 人材育成企画課

電話:043-297-9095(直通) FAX:043-297-9056

Eメール:stgrp@jeed.go.jp

集合研修(大阪会場)について

-

大阪障害者職業センター

電話:06-6261-5215(養成研修担当直通) FAX:06-6261-7066 Eメール:osaka-ctr02@jeed.go.jp